‘ブログ’

六戸町行政視察

六戸町では佐藤町長と下田市議会議長があたたかく出迎えてくださり、歓迎の言葉を頂きました。視察項目は「移住定住促進事業」です。六戸町は不動産関係の民間事業者が実施した「街の幸福度&住み続けたい街ランキング2024」東北版で二位に選出させれています。移住定住促進に関する主な事業は、若者夫婦世代が民間賃貸住宅に入居する際に月額2万円の家賃補助が受けられる「若者定住支援事業補助金」と若者夫婦が六戸町に住宅を新築、購入する際に最大50万円の補助利用できる「定住促進新築住宅補助金」です。この新築住宅補助金は40歳未満の若者夫婦であれば10万円が加算れます。これらの補助金を利用し、六戸町に移住してくる住民が増加しています。特に新築住宅補助金の利用が増ており、町で宅地開発した六戸町小松ヶ丘ニュータウンでは、以前は空き地が多く除草作業などの管理が大変だったが、今では完売し、空き地は無いそうです。他にも町民によるまちづくり活動を支援する「六戸町まちづくり町民活動支援事業」や六戸町で創業する方を支援する「六戸町創業支援事業」を実施していました。これらの事業受ける為の手続きなどは町の広報誌、ホームページに掲載や関連する事業所などにチラシを配布し、広く告知しているそうです。日本全体の人口減少により消滅可能性都市が発表されてから定住人口の減少防止対策は各自治体の大きな課題ですので、六戸町実施している事業を参考に土浦市独自の政策を考え提言していきます。

むつ市行政視察

むつ市で令和3年度から始まった代官山公園パークPFI事業について学びました。令和元年11月からマーケットサウンディングを実施し、翌年3月に公募設置等指針公表、事業者募集を行い7月にむつ不動産取引センターを設置当予定者に選定し、令和3年6月にパークPFI整備に着手して令和4年4月に「PARK DAIKANYAMA」がグランドオープンしました。全体の整備事業はは220,878,000円で、そのうちの市整備費は国の補助金39,950,000を含む87,978,000円です。民間事業者の負担金は123,000,000円で事業は10年で見直しを行い、20年の長期契約となっています。施設は宿泊用グランピング施設、移動可能なトレーラーハウスを利用した飲食施設や宿泊施設、サウナ施設、ドッグラン、キャンプサイトが整備されています。公園の維持管理をむつ不動産取引センターが行い、公園内の電気料金、水道料金などの光熱費は全て事業者が負担し、市は年間15万円ほどかかっていた公園の維持管理費が無くなり、さらに民間事業者から年間約250万円ほどの公園使用料の納付があります。公園に設置してあるトレーラーハウスのトイレや宿泊施設、飲食施設、サウナ施設などを見学しながら市の担当者と民間事業者から説明を受け、大変有意義な視察となりました。設置が素早くできる移動可能なトレーラーハウスは災害時等な一時避難施設や仮設トイレの設置などに活用できる施設です。公募設置管理制度(park-PFI)は土浦市の今後の公園整備に導入すべき事業であると実感しました。

青森市行政視察

青森市子ども会議は平成24年12月に制定された「青森市子どもの権利条例」に基づき子どもの意見を表明し参加する権利を保障するために設置されました。市内に在住または通学している小学5年生から18歳未満を対象に月1回〜2回程度活動しています。令和6年度の主な活動は「進化し続ける青森市」をテーマに年間23回活動、他にも「街をアップデートする」や「青森市の魅力をシェアする」をテーマに子ども会議の公式Instagramを開設し、青森市の魅力などをPR発信しています。この活動には三人の有識者で構成される子どもの権利擁護委員や有識者や元子ども会議委員がメンバーの子どもサポーター3名が活動の支援し、これまで、様々な提案を行い成果をあげていました。最近の主な成果では、浅虫温泉周辺を紹介した「浅虫散策マップ」を作成し道の駅に設置や青森市観光大使や青森市出身のスポーツ選手を子どもたちに知ってもらう取組を行なって欲しいという提案から青森市観光大使についての駅前スクエアにて展示の実施や青森市ゆかりのある選手にいて、市のホームページに掲載するなどの成果をあげていました。会議ではディベート、ディスカッションを積極的に行い、子どもたちが中心となってまちづくり活動を実践しています。この子ども会議の経験者が大人になった時、必ず青森市のまちづくりに積極的な関わって育であろうことが想像できる事業でした。

石垣市行政視察

行政視察の最後は石垣市で取り組んでいる「石垣牛ブランド化、各種ブランド農産品」についです。平成12年の沖縄サミット晩餐会において「石垣牛」が使用されてから「石垣牛」を商標登録し石垣牛のブランド化が始まったそうです。平成23年には石垣牛串焼きギネス世界記録107.6メートルを達成、令和5年には人口五万人達成を祝って同時にBBQをした最多人数2,220のギネス記録を更新しています。近年では海外輸出に力を入れ、令和6年には石垣市役所を会場に輸出セミナーや輸出に向けたネットワーク形成をする事業を実施していました。その他にも沖縄振興特別推進交付金を活用し、市内の飲食店等において食用に供される地元産肥育牛の確保と生産体制の拡充を図る「優良肥育素牛育成事業」や海外へ輸出する為の施設整備を支援する「肥育牛販路拡大推進補助事業」口蹄疫等の侵入防止対策として「家畜等伝染病対策支援事業」を実施していました。主要農産物では、バインアップル、マンゴー、水稲、オクラの4種類の農産物のブランド化に取り組んでいます。石垣島パインの特徴はハウスを使わない路地栽培が主流で、この方法により、より自然な環境で完熟した甘いパインが出荷されています。6月1日を石垣島パインアップルの日に制定し、石垣パインのブランド化を推進しています。石垣マンゴーの特徴は、袋を被せたマンゴーを樹上で完熟させ、自然落下したものを販売する地元の人でも限られた時期しか食べられない貴重なフルーツです。今後の課題としては、生産量の確保とブランドの確立をあげていました。石垣市で推進しているブランド化の取り組みは、土浦市で実施しているブランド認定事業の推進に大変参考になる事業でした。

竹富町行政視察

行政視察2日目は竹富町で導入を予定している法定外普通税(訪問税)についてです。8つの島を有する竹富町の人口は4,200人、そこに年間約百万人の観光客が訪れる観光地となっていますが、町税の徴収実績は過去12年間では年間で約4億5000万と観光客数の増加が町税アップに繋がらない状態となっている為、来訪者の増加により発生、増幅する行政需要を多くを費用を町民が負担する状況となっています。そこで、来訪者によって発生する行政需要の一部を来訪者に負担していただく為に訪問勢の導入を2018年から検討が始まりました。来訪者を受け入れる為の環境整備について、石垣港より高速艇で約15分の竹富島を例に上がると人口328人の竹富島の人口に対する観光客数の比率は約1,500人と多くの観光客が島を訪れます。来訪者が利用する道路の維持管理、駐車場の整備、無料Wi-Fiの整備、水道施設や公共トイレ、海岸の清掃などの行政需要は約10億円弱と算出されています。これら外部からの訪問によって発生、増幅する行政需要に対応するためには、普通税で構築する必要があるため、法定外普通税の竹富町訪問税を来訪者から徴収する竹富島訪問税を導入する事になりました。税率は来訪者のアンケート調査、住民説明会を実施するなどの様々なデータを収集し、検討委員からの答申を踏まえて1,000円としたそうです。導入時期については、竹富町訪問税に関する法整備を本年度中まとめ、条例案を議会に提案し、令和10年頃に導入を目指していらとの事です。インフラ整備費や扶助費の確保等々、歳出が年々増加傾向にある地方自治体における自主財源の確保は各自治体が頭を悩ましている大きな課題ですので、竹富町が検討している法定外普通税の徴収に関する取り組みは大変参考にならました。その他にも竹富島では島の環境保護の為に竹富島地域自然資産財団が入島券「うつぐみチケット」を発行していました。300円のチケット購入者には入場券に記念スタンプとシールが配布されています。竹富島に訪れた際にはご協力をお願いします。

宮古島行政視察

本日から会派にて行政視察、1日目は宮古島市で取り組んでいる事業「エコアイランド宮古島」です。宮古島市では昭和50年より人口減少、交流人口の増加、産業活動の推移から生活の豊かさが増す一方で、島の自然環境の負荷が多くなりなどの諸問題を解決する為に「いつまでも住み続けられる豊かな島=持続可能な島づくり」エコアイランド宮古島の取り組みが始まり、平成30年に「千年先の未来へ」を標語としエコアイランド宮古島を宣言しました。推進計画では、地下水の保全やごみ対策などの環境保全とエネルギー自給率.エネルギーコスト対策に取り組む資源循環、持続可能な観光、自然を守り活かす観光と事業者間の連携による地域内経済環境づくりの産業振興の3点を重視し行動計画を策定し、様々な事業を実施しています。事業の一つの「再エネサービスプロバイダ事業」は市営住宅40棟に太陽光発電設備及びエコキュートを無償で設置し、電力をエコキュート及び市営住宅の共用部へ自家消費売電するなどの複合的なエネルギーサービスを行い、現在では60棟に拡大しています。現在ではエコアイランド公式サイトやSNSを活用した事業の紹介やエコ活動に参加した市民が受け取れる「理想通貨」の配布など、様々なツールを使い、取り組みの可視化しています。持続可能な島づくりを目指す「エコアイランド宮古島」の様々な取り組みは、これからの街づくり欠かせない重要な事業が多々有る大変参考になる視察となりました。

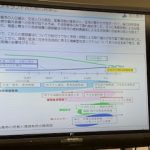

今回の視察の最終日は、富山市の公共交通活性化に関する取組みです。富山ライトレールは2006年にJR富山線を公設民営の考え方を導入し、日本で初めて本格的LRTに再生した取組みです。2009年には中心市街地活性化と都心地区の回遊性強化を目的に環状緑化事業を実施しLRTで街中を回る環状線を延伸しています。中心市街地までの正確交通を確保するためにコミュニティバス・デマンド交通を確保し、高齢者を対象に中心市街地へ出かける際に公共交通機関を1乗車100円で利用できる「おでかけ定期券事業」なども実施していました。その他にも様々な事業を展開している「公共交通とともに深化する富山市のコンパクトシティ」施策を参考に、土浦らしさを活かした政策を検討してまいります。

金沢市の視察は「金澤まちづくり公社」「建築プロデュース研究所」代表の安久豊司さんが実施している金澤美粋プロジェクトについてです。金沢駅から市街地の周辺をバスで巡回し歴史的街並みを車窓から眺め金澤美粋プロジェクトについて安久代表より説明を受け、阿久代表と会派メンバーにて金澤まちづくりと土浦のまちづくりについて語り合いました。

会派の郁政会にて敦賀駅西地区土地活用事業の視察にお伺いしました。土地開発整理事業は平成19年から始まり、同23年に駅前広場の再整備26年には敦賀駅交流施設オルパークが共用開始、その後に北陸新幹線の延伸が3年前倒しが決定した事から内閣府の支援を受けプロポーザルにより土地活用事業優先交渉権者を選定、民間活力を借り駅西地区土地開発事業「otta・ちえなみき」が北陸新幹線が開通する2年前の令和4年に共用を開始しました。知育・啓発施設ちえなみきは、丸善雄松堂と編集工学研究所共同企業体が指定管理者となる公設民営書店で3万冊を超える新刊、絶版本や古書などちえなみきの趣旨に沿った選書を行ない特異性を持たせた内装で開業一年で30万人の来場者を達成しています。敦賀駅前の市有地を活用した敦賀駅西土地活用事業は民間事業者の青山財産ネットワークが不動産特定共同事業(SPC型特例事業スキーム)によりホテル、知育施設、飲食、物販施設等を整備しています。青山財産ネットワークグループは地域創生コンサルタント事業として官民連携に公的不動産の有効活用を提案し、2017年には石川県小松市駅前の複合施設を開業し、敦賀市で2件目の事業となり今後も同様の事業を手掛けて行くとのことです。官民連携によるこの事業は令和5年度土地活用モデル大賞において国土交通大臣賞を受賞しており、民間企業がもつノウハウと資金力を生かしたこの開発事業は、素晴らしい大変参考になる視察になりました。

会派の郁政会にて敦賀駅西地区土地活用事業の視察にお伺いしました。土地開発整理事業は平成19年から始まり、同23年に駅前広場の再整備26年には敦賀駅交流施設オルパークが共用開始、その後に北陸新幹線の延伸が3年前倒しが決定した事から内閣府の支援を受けプロポーザルにより土地活用事業優先交渉権者を選定、民間活力を借り駅西地区土地開発事業「otta・ちえなみき」が北陸新幹線が開通する2年前の令和4年に共用を開始しました。知育・啓発施設ちえなみきは、丸善雄松堂と編集工学研究所共同企業体が指定管理者となる公設民営書店で3万冊を超える新刊、絶版本や古書などちえなみきの趣旨に沿った選書を行ない特異性を持たせた内装で開業一年で30万人の来場者を達成しています。敦賀駅前の市有地を活用した敦賀駅西土地活用事業は民間事業者の青山財産ネットワークが不動産特定共同事業(SPC型特例事業スキーム)によりホテル、知育施設、飲食、物販施設等を整備しています。青山財産ネットワークグループは地域創生コンサルタント事業として官民連携に公的不動産の有効活用を提案し、2017年には石川県小松市駅前の複合施設を開業し、敦賀市で2件目の事業となり今後も同様の事業を手掛けて行くとのことです。官民連携によるこの事業は令和5年度土地活用モデル大賞において国土交通大臣賞を受賞しており、民間企業がもつノウハウと資金力を生かしたこの開発事業は、素晴らしい大変参考になる視察になりました。