‘ブログ’

新消防庁舎

土浦市の新消防庁舎が今月末にオープンします。今日は、平成28年度予算内示会の後に、市議会の内覧会が行われました。火災や救急活動などの緊急出動が多い施設のため、職員の行動が誰でも把握できるようにガラス張りの明るい新消防庁舎です。土浦市の安心、安全を守る拠点としての整備はもちろん、見学者の為の設備も整えた素晴らしい施設が誕生しました。オープン後には見学も順次受け付けると思いますので、皆さんも消防庁舎を見に来てください。

沖縄県名護市行政視察

座間味村行政視察

座間味村での行政視察二日目は、本年3月に開庁予定の新役場の建設現場を宮里村長さんにご案内いただきました。三階建ての新役場の建設費は9億円で大和ハウス系の大和リースと15年間のリース契約を結び年間六千万円を15年間支払いそのあとは所有権が座間味村に移る契約で建てられています。新役場には村のランドマークとなるように、沖縄に伝統的な建設資材や建設方法が導入され、室内の壁やガラスには座間味の景観や歴史のイラストが飾られるそうです。また、職員の当直、休憩施設を男女別に設けることや3階には非常用発電システムや防災時に対応できる会議室などの危機管理も配慮された施設となっています。その他にも、至る所に宮里村長さんのアイデアが取り入れられていました。新役場の他にも、島内にある施設を村長さん自ら案内して頂き、座間味村のまちづくり対する熱い思いを語ってくださいました。午後からは座間味のオフシーズンの観光事業の目玉として取り組んでいるホエールウォッチングに参加しました。座間味村では観光客が必ずホエールウォッチング楽しめるように、早朝より展望台にて双眼鏡を持ち鯨の出現場所を監視する監視員とホエールウォッチング船とが無線で連絡を取り、連携しているので、観光客は百パーセントに近い確率で鯨を目の当たりにすることが出来ます。この事業を始めてから観光事業のシーズンオフの時期となる2月、3月の観光客数を大きく伸ばす事が出来たそうです。私たちも船に乗り込み約三時間で二頭の鯨を見ることが出来ました。座間味村が取り組んでいるおもてなしの観光事業施策を学ばしていただいた有意義な一日でした。

沖縄県行政視察

15日から土浦市議会の会派「郁文会」の仲間と沖縄県行政視察に出発しました。今日の沖縄は気温13度で寒い風が吹く荒天です。その影響で飛行機が予定より遅れて那覇空港に到着や座間味島に渡る船も欠航となるなど波乱の幕開けです。座間味村の島に渡る交通手段として、船の他にヘリコプターによる移動手段があるので、移動手段を変更しました。そのため当初の予定と時間が変わり、最初の視察先の沖縄の自然環境を守ることを目的にレンタサイクル事業を実施している「しまづくりネット」には、ほんの一時の視察となってしまいました。しかし、事務局の関根さんはにこやかに対応してくださりました。おもてなしの心使いに深く感謝します。直ぐに空港に引き返して、ヘリコプターの搭乗手続き、ヘリコプターの事務所で沖縄本島に公務で渡ってきた座間味村村長の宮里さんと偶然出逢い、宮里村長と入れ違いで座間味村にヘリコプターで移動です。座間味村では船が荒天などの理由で欠航した時には島へのもう1つの交通手段であるヘリコプターを利用する人に代金の半額を補助する事業を実施しているので、大変助かりました。高速船で50分かかるところを空路約15分で慶良間空港に着陸し、島で出迎えてくれた座間味村職員の仲宗根さんの案内で慶良間島と阿嘉島を見学して、村内公共交通の船「みつしま」に乗って約15分で座間味村に到着しました。予定の到着時間からかなり遅れて18時になってしまったので、新役場などの施設見学は明日にして、夜は宮里村長さんと宮平副村長さんに宮平村会議員さんとの懇談会を開催しました。宮里村長さんが村の進める観光事業を始めとする政策を熱く語ってくれました。座間味村の産業の90%以上が第三次産業です。観光事業に力を入れて、約900人の人口の島に年間十万人を越えるの観光客が訪れ、村の活性化を担っています。これからの事業として本島から島に渡るフェリーが老朽化したため、約18億円をかけて新しいフェリーを造船しているそうです。座間味村は言葉では語れない素晴らしいところです。是非とも皆さんこの素晴らしい島を訪れて下さい。明日は、まもなく完成する新役場等の島の施設を見学してきます。

愛知県新城市行政視察

愛知県の行政視察二日目は新城市で実施している「地域自治区制度」と地域活動を支援する人材の育成活用システム「地域活動支援員制度」です。新城市は平成17年に三市町村による合併で愛知県内で二番目に広い面積を有する広域な行政区となったため、それぞれの地域が抱える問題点も多種多様となりましたので、その問題を解決するために、地域自治区制度を導入することにより、市民の意見を反映した施策が充実し、効果的・効率的に地域課題が解消するだけでなく、多くの地域住民の参画により市民活動が充実・活性化し、地域自体が活性化することを目指しています。代表的なものとして地域活動交付金が有ります。この交付金は地域自治区の人口と面積により査定された交付金(約百万円~五百万円)を活用して地域事業を行うものです。所定の募集要項に沿って事業計画を策定し、その計画を地域協議会が査定し、交付が決定するそうです。地域活動支援員制度は市の職員が愛郷心を持って地域問題解決や活性化につながる活動を支援する新城市役所独自の制度です。地域活動支援員は自らの意志で「新城市地域活動支援員育成カリキュラム」を受講し、資格認定試験に合格し、地域活動支援員に登録をします。現在、職員の約20%が登録して活動しています。将来的には100%の登録を目指しているそうです。今回、学んだ制度を土浦市が取組でいる市民協働のまちづくりに活かせるように、これらの制度を分析して、土浦市に活用できる政策として提案をしていきます。研修の後、議会事務局の方にご案内頂いた設楽原歴史資料館には全国から集めた多くの火縄銃が展示されいて、土浦市の関流砲術の火縄銃も展示されていました。

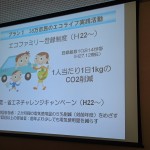

愛知県豊橋市行政視察

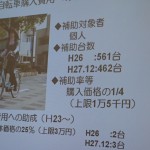

環境経済委員会にて、豊橋市で実施しているエコファミリー登録制度について学びに来ました。豊橋市では平成22年3月に「豊橋市地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、CO2排出量削減のための主要施策として「9つのプラン」策定し、プラン1の「38万市民のエコライフ実践活動」の支援策の一つとして実施している事業です。この制度は、環境に配慮した生活を営む家族が、地球温暖化対策のために「一人一日1㎏の二酸化炭素の削減」を目指して日々の生活の中で簡単にできる省エネや省資源の取り組みを宣言して、取り組んでもらうものです。2020年までに全世帯の約10%の15000世帯の登録を目指しているそうです。平成27年度現在で約11000世帯が登録し、地球温暖化対策に取り組んでいます。登録家庭には家庭でできる温暖化対策と題した15例を上げたポスターと認定番号が記入された認定シールが配布され、その登録番号を市に伝えることより、太陽光発電システム設置補助や電動アシスト付き自転車の購入補助を優先的に受けられるようになっているそうです。土浦市でも様々な環境問題に取り組む事業を実施してますので、この事業も本市に取り入れるべき事業であると思いました。

荒川沖DO!!すっぺまつりその2

写真が掲載しきれないので、Part2としてイバラッパーとご当地戦隊アラレンジャーVS鬼のショー、そして子どもたちによる鬼退治から節分祭までを掲載します。

荒川沖DO!!すっぺまつり

今年で第十回目の記念の大会となる荒川沖DO!!すっぺまつりが荒川沖小学校を会場として開催しました。当初は天気予報は雪マークで悪天候が予想されましたが、劇的な天候回復により快晴の絶好のコンディションの中での開催となり、約3000名の来場者を集め大盛況の内に無事終了しました。今回実行委員長を務めさせていただき、メンバーみんなで決めた、今年のテーマは「地域密着」です。ステージイベントにはご当地中学校の吹奏楽の演奏やお囃子の披露、日本の伝統芸能「江戸芸かっぽれ」を継承している櫻川流江戸芸かっぽれ后希会の皆さんの踊りの披露、地域を代表する演歌歌手北条きよみさんのショーに今年の春の甲子園出場を決めた地元高校の常総学院チアリーディング部の演技、それから、つくば市の地域密着バンドのケンニイバンドと当会の荒川沖DO!!バンドの演奏に茨城弁でラップを歌うイバラッパーのショー、そして野外のテントには十回記念イベント、共通の食材で荒川沖の味を競い会うA1グランプリに出店してくださった。荒川沖有名店の皆さんと各種団体が出店した模擬店で大きな賑わいをみせました。本大会にご協賛頂いた企業各社、出演頂いた皆さんご出店頂いた皆さん、そして大会運営に多大なるご尽力を賜った皆様方に深く感謝申し上げます。

三重県松阪市行政視察

三重県の行政視察二日目は松阪市にて議会改革の取り組みについてと議会報告会の実施状況について学びました。松阪市議会では平成22年より議会改革に取り組み、二年八ヶ月かけて議論を重ねて議会基本条例を制定しています。一般質問の質問方法を総括、一問一答、分割と選択制を導入しています。また、正副議長選挙の選出において立候補制を導入しています。そのほかにもケーブルテレビによる本会議中継、議会報告会の開催など等市民に開かれた議会運営を積極的に実施しています。年二回開催されている議会報告会では四班編成にて、市内各地の会場にて、会場設営から準備、配布資料の作成、説明時にパワーポイントを利用するためのデータの作成などなど議会報告会の準備から開催まで全てを議員が行います。報告会の司会進行シナリオや報告内容の台本の作成を各常任委員会と広報公聴委員会が中心となって作成して、出来上がったものを全議員で意見交換を行ってから、報告会を開催しています。土浦市議会では、本年五月に第二回目の開催となる議会報告会を土浦市役所と新治地区公民館で開催を予定していますので、本日学んだことを参考に、市民に分かりやすい議会報告会が開催できるようにこれから準備を進めて参ります。

鳥羽市行政視察

土浦市議会広報公聴委員会にて三重県鳥羽市に行政視察にお伺いしています。三重県の多くの市議会は議会基本条例をいち早く制定し、議会改革に積極的に取り組んでいます。今回訪れた鳥羽市議会ではツイッターやユーチューブ等のソーシャルネットワークサービスを利用して、市民に開かれた議会運営を実施しています。議員各位がタブレット端末を持ち、事務連絡や資料配布、一般質問等に利用しています。また、本会議はもとより委員会時にもインターネット生中継を実施していました。議会報告会も年間37箇所で開催するなど、最も市民に開かれた議会であると紹介されている議会です。土浦市でもタブレット端末の導入促進やSNSの活用などを積極的に取り組むべき課題であると思いますので、今日学んだことを参考に議会改革を推進していきます。

« Older Entries Newer Entries »