‘ブログ’

2019-11-13

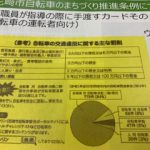

視察二日目は尼崎市にて「自転車のまちづくり」についてです。尼崎市は50K㎡の面積の中に鉄道駅13駅があり、高低差も約10mと平坦なこともあり昭和30年代より自転車の利用率が日本でも高い市であるため、自転車利用における様々な問題点の解決に取り組み、全国に先駆けて尼崎市自転車のまちづくり推進条例を施行した市です。市職員による指導を規定し、定期的に市職員が街にでて自転車の危険運転防止の指導を行い、危険運転をしている自転車運転者には指導カードを手渡し、危険防止に努めています。また、自転車総合ポータルサイト「尼っ子リンリン」を立ち上げたり、自転車関連事故マップの作成、自転車盗難対策社会実験、コミュニティサイクル実証実験等々、自転車のまちづくりについて様々な事業を展開していました。つくば霞ヶ浦りんりんロードがナショナルサイクリングコースに選定され、国内だけでなく国際的にもサイクリストがつくば霞ヶ浦りんりんロードに訪れるサイクリストが増加します。筑波山に向かうサイクリングコースと霞ヶ浦一周サイクリングコースの結節点となる土浦市です。尼崎市で取り組んでいる自転車のまちづくりの事業を参考に、サイクリストが安全に楽しめる土浦市独自の自転車によるまちづくり事業を提案していきたいと思います。

2019-11-13

総務市民委員会にて神戸市に行政視察にお伺いしました。視察の項目は「公的不動産の利活用について」で、2012年8月にオープンしたデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)です。KIITOは、1927年に輸出生糸の検査を行う施設として、ゴシックを基調として建築された神戸市立生糸検査所が時代の経過とともに本来の役割が終え、かつて近代日本の産業や文化を輸出した重要な拠点を新たな価値を生み出す創造の場として活用した施設です。KIITOは、デザインを人々の生活に採り入れ、より豊かに生きることを提案し、デザインやアートの持つ、既成概念にとらわれない自由な視点で多様な人々の交流から生まれるアイデアや工夫を採り入れ身の回りの社会的な問題を解決して+クリエイティブを実践し神戸だけでなく世界中をつなぐ、デザインの拠点をとなることを目指す施設です。施設は1階に+クリエイティブスタジ、カフェ、2階に生糸検査所ギャラリー、ライブラリー、アトリエ神戸など、1階から3階にレンタルスペースやオフィスとして入居できるクリエイティブラボスペースを備えています。運営は民間の3社が指定管理者として施設を管理し、神戸市の企画調整局、産学連携ラボが担当していました。企画調整局では二人のデザイナーを嘱託職員として雇用し神戸市のデザイン等を担当する各部署と連携を図りアドバイスし、トータルデザインを手がけているそうです。今回の視察では公的不動産の利活用はもとより市全体のトータルデザインを描こうとしている担当者のお話がとても参考になりました。

2019-07-12

群馬県高崎市にて、茨城県市議会議長会の視察研修会です。初日は高崎市長の富岡賢治様による「高崎市のまちづくりについて」高崎市で実施している様々な事業についてご講演をいただきました。私が特に気になったのは、中心市街地ないなら乗り降り自由の「お店ぐるりんタクシー」と無料レンタル自転車「高チャリ」です。事業の詳細についてお話をお聞きする時間がなかったので、改めて高崎市に視察研修にお伺いしたいと考えています。高チャリを利用して街並み探検をしようかと思いましたが、残念ながら雨なので、利用は断念しました。他にも駅の近くのショッピングセンターには高崎名物を販売するコーナーが有るなど、様々なまちづくり事業を実施している高崎市は注目の街ですね。

2018-11-14

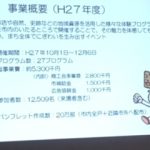

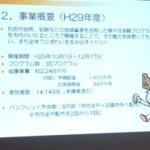

行政視察三日目は福岡県大野城市「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」です。大野城市は福岡市に隣接するベットタウンとして急速に人口が増加した市なので、これまで観光事業等には積極的な取り組みを実施していませんでした。そこで、平成27年度に、市内のお店や自然、史跡などの地域資源を活用した様々な体験プログラムを市内の至る所で開催することで、その魅力を体感してもらい、街全体で賑わいを生み出すイベントとして始まりました。初年度は27年10月1日から12月6日までの期間で、27のプログラム、総事業費約530万円、参加・来場者数約12,500名を数えました。平成28年度よりこの事業を主催する「(一社)大野城市にぎわいづくり協議会」を立ち上げて実施し、平成28年度に34プログラム、参加・来場者数約17,000名、平成29年度は35プログラム、約15,000名の参加・来場者数を数えるまちづくりイベントとして地域に根ずいています。この事業の特出する点は、行政と参加事業者を結ぶ結節点を「一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会」が担い、多くの団体や市民がこの事業の企画運営に関わりを持つことができる点だと思います。イベントを盛り上げ、地域に拡大していくためには事業への参画者を増やすことが成功のカギになるのではないかと思いますので、大野城市の事業は市民協働のまちづくりを推進していくための大きなヒントを与えてくれました。また、市のふるさとにぎわい課で導入しているスマートフォン・タブレット用の無料アプリ「大野城市まち歩きアプリ」は市内のパン屋さんを巡るコースなどの町並みを案内するコースを設置し、町並みを探検しながら、各箇所に有るQRコードを読み込むことによりポイントを集め、貯めたポイントで市のオリジナルグッズと交換できるシステムも大変参考になりましたので、土浦市に導入できないか研究していきたいと感じました。

2018-11-13

福岡県中間市では「中間市を元気にする4つの柱」として1.移住定住2.子育て3.創業支援4.観光事業を掲げて様々な施策を展開しています。今回の視察は、その中の定住施策・空き家バンク事業について中間市役所の担当の皆様から説明を受けました。空き家バンク導入の経緯は平成26年度に市内全域を対象に空き家を認定するために一定の判断基準を設け調査を実施し、310件を空き家と認定しました。その空き家の情報を民間会社に協力を得て、住宅地図帳を作成、その後、空き家不良度測定調査を行い、売れる貸せる物件をデータベース化しました。その情報をもとに市と協定を結んだ不動産協会と空き家所有者と利用希望者のマッチング事業を実施して、平成27年度から平成29年度までに売買・賃貸物件の成約件数85件の実績を上げています。また、空き家バンク物件購入を推進するために・中古住宅購入補助制度・中古住宅リフォーム補助金制度・中古住宅購入後に解体し、新築するための補助金制度・住替え補助制度・老朽危険家屋等解体補助金制度を設けて移住定住の促進事業を推進していました。この事業空き家の対策と定住促進には大変有効な事業だと感じたので、土浦市にも導入を検討するように政策として研究・提案していきたいと思います。

2018-11-12

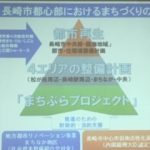

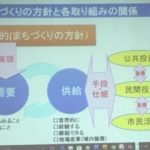

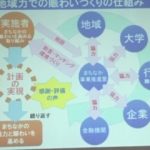

長崎市が平成25年度から10年間を計画期間として策定した「まちなかプロジェクト」は歴史的な文化や伝統に培われた長崎の中心部の新大工から浜町を経て、大浦に至るルートを「まちなか軸」と設定し、軸を中心とした新大工エリア、中島川・寺町・丸山エリア、浜町・銀座エリア、館内・新地エリア、東山手・南山手エリアの5つのエリアにおいて、それぞれの個性や魅力の顕在化などを進めるための整備をソフト施策と合わせて進めています。計画期間は長崎駅の整備事業が完了を予定している平成34年度までを設定しています。計画を進めるにあたっては「長崎市中心市街地活性化基本計画」「都市再生整備計画」「長崎市中央部・臨海地域(まちなかエリア整備計画)」などに位置付けながら、財源の確保に努めるとともに、法令上の特例や税制の優遇など国の支援策の活用を図っています。大規模で長期的な事業を計画を推進するにあたり一番重要な点は行政と民間企業、そして市民が一体となって様々な事業を推進している点だと思います。上記の写真の地域力での賑わいづくりの仕組みのように、地域・大学・行政・企業・金融機関とまちなか事業推進室が協力体制を構築し事業の実施を希望している実施者とのマッチング事業を行い、実施者の計画実現をバックアップしている点だと感じました。現地の視察では長崎の観光客向けのお土産物販売している「もてなしや」とコンビニの二階に休憩所を設置した現場を見て感じたことは、スタッフの笑顔でのお客様をもてなす姿勢と利用者に居心地の良い環境を提供している点でした。お店の名前の通りおもてなしの心を感じるお店づくりこそがこの事業の本質でないかと思います。土浦市でも推進している「土浦市中心市街地活性化事業」も環境整備とソフトの施策が一体となって初めて活性化が達成できると思いますので、長崎市の事業を参考として土浦市のまちづくり事業に対する提言を実施していきます。

2018-10-11

2018-10-10

2018-10-09

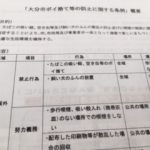

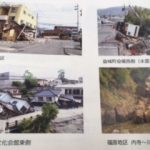

総務市民委員会にて熊本県益城町に行政視察にお伺いしました。益城町は平成28年4月14日木曜日午後9時26分にマグニュチュード6.5震度7の地震が発生し、発生後に自衛隊、消防、警察が中心となり、町内の一軒一軒を回り、救助活動に実施しました。しかし、その二日後の4月16日土曜日午前1時25分にマグニュチュード7.3震度7の本震が町を襲い、全世帯13,455世帯のうち全壊3,026棟、大規模半壊3,233棟、一部損壊4,325棟と町のほとんどの住家が被害にあいましたが、14日の前震時に町内全区域のローラー作戦を実施していた為、本震の被災後4時間半で全地域の被災状況を把握できたそうです。住宅倒壊の主な原因の一つは、この地区は台風被害が多い為、屋根の瓦が飛ばないように全ての瓦を固定する工法が取れれていた為に屋根が重く、その重量に柱が耐えられなく、倒壊したそうです。また町の一時避難所と指定されている総合体育館が、前震の際に一部の天井が落下した為、町長の判断により、避難所として解放しませんでした。その後の本震では天井パネル1枚5.4キロ、1基約7キロの照明器具重機などが落下し、もし、避難所としてこの体育館を解放していたら多くの犠牲者が出ていたところでした。有事では一つの判断ミスが致命的に成ることがわかった事故です。現在、復旧・復興に向けた様々な取組みとして、復興計画を策定し、各地域にてまちづくり協議会を立ち上げ、住民と行政が一体となり、災害に強い協働のまちづくりを推進しています。しかし、復旧も道半ばで復興にはまだまだ大きな課題があるそうです。特に財政的な面では、激甚災害に指定されたため復旧事業の90%が国から交付されますが、復旧に関する事業は補助率が少ない為、完全復旧までの試算額がは年間予算の数倍となり自主財源では不可能であるとのことです。視察の最後に国の天然記念物に指定された谷川地区の現場を確認、谷川地区の断層は狭い範囲でV字型に露出した断層であることから、同一視点より共役断層を確認することができる国内でも稀有な標本です。自然災害の脅威にいつ襲われるかかわかりません。もしもの時の備えを行政だけに頼るのではなく、各地域で、各家庭で有事に被害を最小限にとどめる備えなければならないと感じました。

2018-05-23

輪島市は能登半島の北西部に位置し、人口27,322人、426.29k㎡の行政区域の大部分が山林であり、コンパクトな市街地に人口の約半数が集中しています。輪島市の行政視察の項目は「周遊できるまちづくり〜本町・朝市通り整備〜」に関する事業です。輪島市は観光関連の産業が盛んな市で、平成3年当時は観光入込み数250万人を超えたのをピークに年々減少し、平成13年の鉄道廃線、平成19年の能登半島地震などの影響により、100万人を下回る観光入込み数となりました。しかし、その後、地域の住民の有志と行政が連携し、周遊できるまちづくりを目指した町並み整備事業を実施し、旧鉄道駅舎を建て替えふらりと訪れ小さな夢を見つけて頂く意味を込めて「ふらっと訪夢」と命名や輪島市出身の漫画家永井豪さんの描いた作品をデザイン化したコミュニティバスを走行させなどを実施しています。また、都市ルネッサンス事業として、輪島まちづくり協定に基づき、輪島らしさを意識した通りの整備や輪島市の伝統産業の輪島塗職人の多くが居住する上町通り地区では、職住一体の塗り師の家のたたずまいを残すために街なみ環境整備事業を実施するなどのまち歩きを促す整備事業を実施し、今では年間の観光入れ込み数は約100万人、平成29年は120万人を超える観光客が訪れています。中でも日本三大朝市の一つに数えられる輪島市の朝市は観光事業の目玉となっています。朝市は平安時代、お宮の境内の物々交換からはじまり1200年の歴史があります。特徴は200から250の店舗が年間340日開催しています。出展者の多くが女性で、能登の女性は大変働き者で、亭主が楽をしているという意味で「能登のとと楽」と言われているそうです。朝市が開催されている本町・朝市通りは商店街が立ち並び、商店街組合と朝市組合の二つの団体が利用している通りのため、整備の際には、商店街と朝市出展者と行政が協力し、整備コンセプト、今後の本町・朝市の方向性や路地の活用、工事方法の調整を行うため、ワーキング会議を実施し、電線の地中化、自然石の石畳、露店のテントを止めるフックの道路設置等々の整備を実施しました。自然石舗装は通行車両により石組みのがたつき対策と毎日工事後に朝市が開催されるので夜間工事でアスファルト舗装と自然石の間にアスファルト系注入材を使用することにより、工事時間の短縮やがたつきが防止されたそうです。朝市を訪れる買い物客の9割が観光客で、近年では外国人観光客が増加しているため、外国人観光客が買い物を楽しめるように、会話シートを作成し指差しで買い物が楽しめるようなく工夫をしているそうです。歴史的町並みを活かした環境整備を実施する上で一番重要な点は、地権者、居住者、そして行政の親密な連携であると再認識いたしました。

« Older Entries

Newer Entries »